Johannes Rothkegel

Unsichtbares Design mit Verantwortung – Interview mit Johannes Rothkegel

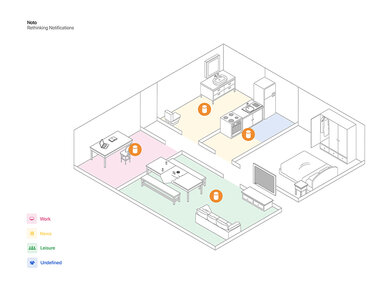

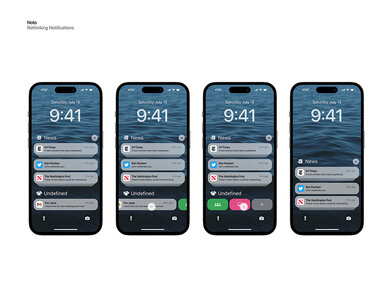

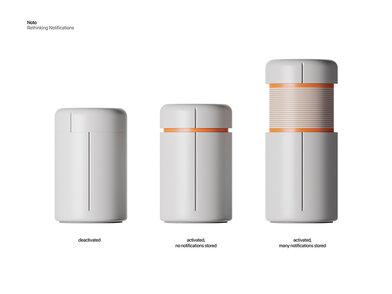

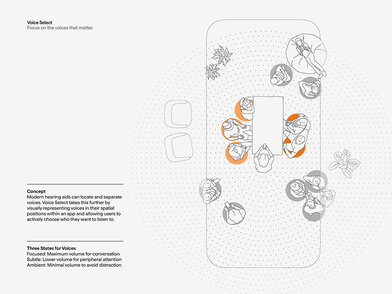

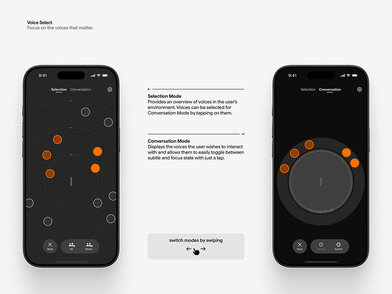

Geht es nach Johannes Rothkegel, sollte Design unsichtbar sein – und eine Menge Verantwortung tragen. Mit dem Ansatz der Calm Technology entwickelt der Absolvent der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd digitale Systeme, die Empathie und Ruhe in den Vordergrund stellen. Die Projekte Voice Select und Noto entschleunigen Interaktionen und lassen Technologien als stille Begleiter wirken. Seine Arbeit wurden bereits vielfach gewürdigt – etwa durch den ADC Talent Award, mit der Push UX Conference und bei den UX Design Awards. Beim German Design Award 2026 kann sich Johannes Rothkegel zu den fünf Newcomer Finalist*innen zählen.

Johannes, wie kann Technologie den Menschen wirklich unterstützen, statt ihn zu überfordern?

Die entscheidende Frage ist, wie präsent Technologie sein sollte und welcher der passende Kanal ist. Soll sie sich visuell bemerkbar machen, mit Sprache reagieren oder sich ganz im Hintergrund halten? Bevor Technologie intelligent auf ihre Umgebung und Nutzer*innen reagieren kann, braucht sie Gestaltung, die zuhört: ein Design, das sich in Situationen hineinversetzt und Bedürfnisse erkennt. Erst, wenn wir als Designer*innen Kontexte verstehen, kann Technologie unterstützend reagieren.

Was braucht gutes Interface-Design, damit es sich natürlich anfühlt?

Natürliches Interface-Design fühlt sich vertraut an. Es baut auf erlernten Mustern und vertrauten Handlungen aus dem Alltag auf. Natürlichkeit beginnt für mich damit, dass ein Interface nicht erklärt werden muss, sondern sich intuitiv erschließt. Es ist wichtig zu begreifen, dass natürliche Interaktion nie rein visuell oder sprachlich ist, sondern auch Gestik, Blick und Berührung meint. Im Optimalfall denke ich nicht über das Design nach, sondern nutze es, um etwas zu erreichen. Ich konzentriere mich im übertragenen Sinne nicht auf den Hammer, sondern auf den Nagel.

Wie gestaltest du digitale Erlebnisse, die Vertrauen schaffen?

Vertrauen entsteht, wenn Menschen das Was und Warum einer Technologie verstehen. Systeme sind vertrauenswürdig, wenn ihr Verhalten vorhersehbar ist und sie nachvollziehbar kommunizieren, wie Entscheidungen entstehen. Das bedeutet auch, transparent zu machen, welche Daten erfasst und wie sie verarbeitet werden. Nutzer*innen müssen sich sicher sein, dass relevante Entscheidungen immer bei ihnen liegen – und sie somit nicht manipuliert werden. Ebenfalls entsteht Vertrauen durch Konsistenz und Feedback. Wenn ein System zuverlässig reagiert und Rückmeldungen gibt, vermittelt es Verlässlichkeit. Schon ein kurzes Vibrieren oder eine subtile akustische Bestätigung kann zeigen, dass die Aktion einer Nutzerin verstanden wurde.

Welche Rolle spielt Verantwortung, wenn Design und KI enger zusammenarbeiten?

Verantwortung entsteht an zwei Stellen: im Umgang mit KI als Werkzeug und im Entwurf von KI als Teil eines Produkts. Wenn KI im Gestaltungsprozess eingesetzt wird, tragen Designer*innen die Verantwortung, ihre Logik zu verstehen und bewusst mit ihr zu arbeiten. KI ist kein neutrales Werkzeug – die Ergebnisse spiegeln immer Werte und Perspektiven der Trainingsdaten wider. KI kann inspirieren, sie darf jedoch nicht zum Ersatz für Haltung werden. Wenn KI selbst zum Gestaltungsmaterial wird, bedeutet Verantwortung, die Beziehung zwischen Mensch und System bewusst zu formen. Nutzer*innen müssen verstehen können, dass sie es weder mit einer objektiven Maschine noch mit einem denkenden Individuum zu tun haben. Gestaltung kann dabei helfen, die Vorteile, Grenzen und Mechanismen einer KI offenzulegen. Ebenso wichtig ist, nicht alles umzusetzen, was technisch möglich ist.

Was wünschst du dir von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik für deine Arbeit als Designer?

Ich habe das Gefühl, dass Anforderungen an meinen Job zunehmend komplexer werden, während die Zeit dafür immer knapper wird. Alles muss sofort fertig sein, das erste Ergebnis zählt – oft auf Kosten der gestalterischen Qualität. Von der Wirtschaft wünsche ich mir deshalb mehr Offenheit für Prozesse, die nicht sofort verwertbar sind. Designer*innen sollten nicht erst am Ende Entscheidungen ausbessern, sondern von Anfang an Teil strategischer Entwicklungen sein. Von der Gesellschaft wünsche ich mir einen neugierigen, kritischen und inklusiven Umgang mit Technologie – weder euphorisch noch ängstlich. Und von der Politik erwarte ich, Räume zu schaffen, in denen Gestaltung, Wissenschaft und Ethik gemeinsam an Zukunftsfragen arbeiten. Gerade jetzt, wo Bildung und Forschung gekürzt werden, wäre das ein wichtiges Signal.