Cornelius Richter

Kritisches Denken und kindliche Leichtigkeit – Interview mit Cornelius Richter

Cornelius Richter untersucht, wie materielle Entscheidungen Wahrnehmung und Wert prägen und gestaltet Recyclingmaterialien als ästhetisches Element. Für den Produktdesigner und wissenschaftlichen Mitarbeiter der Folkwang Universität der Künste ist Design ein Experimentierraum von Neugier, Scheitern und Fortschritt. Seine Projekte STUHL und re.form veranschaulichen diesen besonderen Ansatz mit Bravour – sodass Cornelius Richter mehrfach dafür prämiert wurde, darunter bei one&twenty und dem if Design Award. Zuletzt konnte er die Jury des German Design Award 2026 überzeugen und zählt zu den fünf Newcomer Finalist*innen.

Cornelius, du beschreibst Gestaltung als das Treffen „angemessener Entscheidungen“. Wie verstehst du Angemessenheit im heutigen Design?

Das Schöne an dem Begriff „Angemessenheit“ ist, dass er nicht konkret ist. In der Gestaltung adressiert er sowohl gesellschaftliche als auch persönliche Werte. Design entsteht immer im Ping Pong mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Wenn ich also behaupte, dass es beim Treffen angemessener Entscheidungen um eben diese Werte geht, spiegeln diese primär das Gegenwärtige – ergo ökonomische Bedingungen, politische Unruhen und anhaltende Krisen – wider. Zudem kann der Begriff als Werkzeug für grundlegende Fragestellungen, bis hin zu sehr spezifischen Detaillösungen eingesetzt werden. Es geht dabei um ein Nachdenken über Material, Herstellung, Nutzung und der Endlichkeit eines Produktes. Alles in allem forciert Angemessenheit keinen bestimmten Stil oder eine bestimmte Zeit, sondern Haltung.

In STUHL knüpfst du an die kindliche Art des Entwerfens an. Was können Designer*innen daraus lernen?

In einem zweitägigen Workshop habe ich mit Grundschüler*innen Stühle gemalt und diese in kleinem Maßstab gebastelt. Daraufhin habe ich versucht, die darin beobachteten „Entwurfsprinzipien“ im Maßstab 1:1 in meiner Werkstatt anzuwenden. Wissen und Fertigkeiten dabei hintenanzustellen und ungehemmt loszulegen, war schwerer, als zunächst angenommen. Um dem assoziativen und spontanen Handeln der Schulkinder näher zu kommen, legte ich mir deshalb selbst Regeln auf. So etwa beim Zufallsstuhl, dessen Materialien mit einem Generator ausgewählt wurden. Oder bei dem One Hour Chair, der in maximal einer Stunde gebaut sein sollte. Die Art und Weise, wie ich entwerfe, hat sich durch dieses Projekt nachhaltig verändert. Es gibt das Phänomen, dass man in Entwurfsprozessen oftmals zur Anfangsidee zurückkommt. Designer*innen können sich hierbei durch die kindliche Art des Entwerfens inspirieren lassen und das Potenzial des Spontanen und Assoziativen nutzen.

Wie verändert die Arbeit mit Abfallmaterialien dein Verständnis von Wert und Ästhetik?

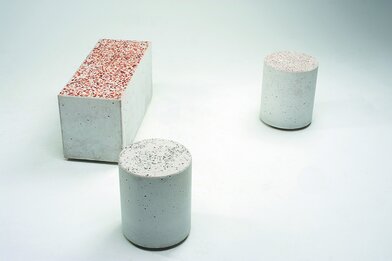

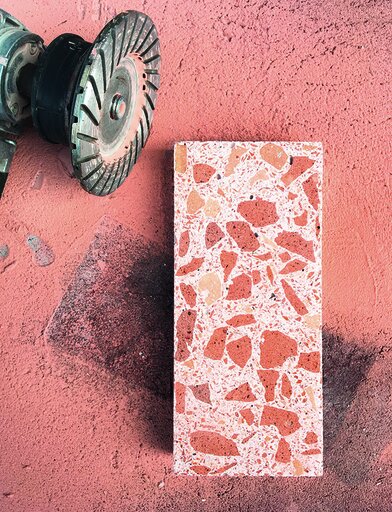

Bevor sich das Verständnis von Wert und Ästhetik verändern kann, muss sich zunächst die Auffassung von Wert und Material ändern. Das gilt sowohl für neuere Materialien – ich denke da an geringschätzten Kunststoff – als auch für Abfallmaterialien. Abfall wird umgangssprachlich oft mit Müll gleichgesetzt, was den vermeintlichen Minderwert unterstreicht. Um dem entgegenzuwirken, schaffe ich in re.form für den öffentlichen Raum bestimmte Betonmöbel, in deren Herstellung Bauschutt zum Einsatz kommt. Dessen angeschliffene Oberfläche erinnert mehr an altehrwürdigen Terrazzo als an Abfall. Es geht mir dabei nicht um die Beschönigung des Bauschutts – sondern um das symbolische Umarmen eines Werkstoffs und das Aufzeigen einzelner Materialien als ästhetische Mittel. Ein Perspektivwechsel auf Abfallmaterialien durch einen anderen Kontext kann entscheidend zu einer positiven Wertverschiebung beitragen.

Industriedesign folgt oft der Logik von Effizienz und Produktion. Wo verortest du darin die gestalterische Freiheit?

Als Produktdesigner sehe ich mich nicht als Autor, der die alleinige „Hoheit“ über den Entwurf innehat. Nach meiner Auffassung sollte Gestaltung flexibel sein und äußere Einwirkungen durch Kund*innen oder Kolleg*innen zulassen. Limitierende Faktoren wie Material- und Herstellungsvorgaben der Industrie sollten außerdem als zusätzlicher Anreiz gesehen werden – nicht als Einschränkung der gestalterischen Freiheit. Gleichzeitig bin ich Designer, weil mich Material, Formgestaltung und händisches Arbeiten faszinieren. Es ist für mich somit unvermeidbar, auch Die eigene Persönlichkeit in die Entwurfsarbeit einfließen zu lassen.

Was bedeutet Transformation für dich als Designer?

Design befindet sich in einer stetigen Transformation. In meiner Arbeit bedeutet das, einen Stoff nicht nur als das zu sehen, was er in diesem Moment ist, sondern als das, was er darüber hinaus sein kann. Diese materielle Transformation thematisiere ich in re.form: Ein städtisches Gebäude wird abgerissen und dessen Bauschutt in einer Aufbereitungsanlage in unterschiedliche Körnungen zerkleinert. Dieser wird darauf als grober Zuschlag für die Herstellung von Beton eingesetzt. Durch das Anschleifen der Oberfläche kommen Klinker, Altbeton oder Asphaltbruch zum Vorschein und ergeben eine variantenreiche Oberfläche. Als Betonmöbel für den öffentlichen Raum verarbeitet, wird die Stadt darüber als ein sich transformierender Ort wahrgenommen.