Linn Zahn

Einander zuhören – Interview mit Linn Zahn

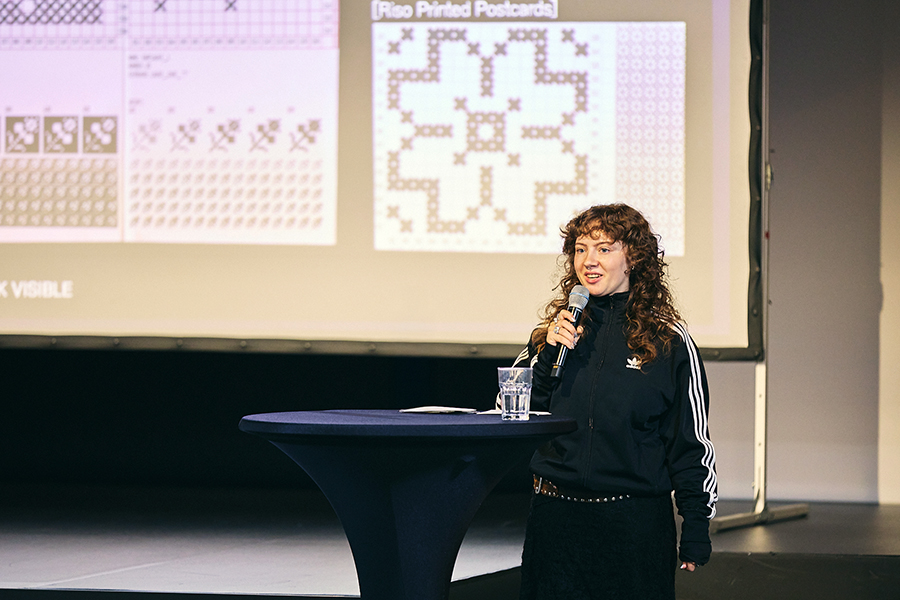

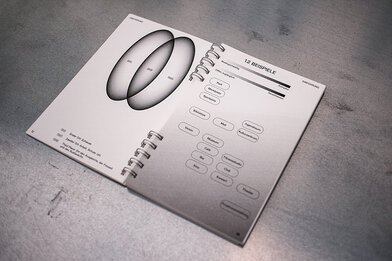

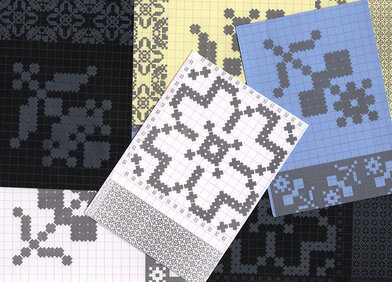

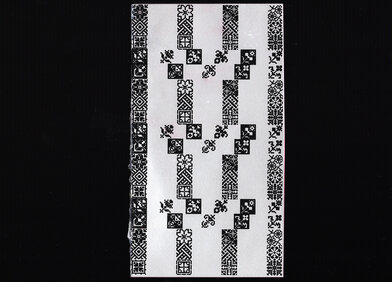

Eines von Linn Zahns Projekten erforscht und gestaltet, was es in Zeiten von anhaltenden Krisen und ausschließlich digitalen Interaktionen braucht: Echte Begegnungen, aber nicht des Konsums wegen. In Kontakt Kiosk setzt die an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd graduierte Kommunikationsdesignerin ihre Disziplin als soziales Werkzeug für Verbindung und Austausch im ländlichen Raum ein. Mit dem praxisnahen Leitfaden Conversations with Strangers eingeleitet, wurden leerstehende Räume zu lebendigen Third Places. Getragen von einer Infragestellung der Konsumgesellschaft und mit dem Anspruch an Empathie und gesellschaftlicher Teilhabe, konnte Linn Zahn die Jury des German Design Award 2026 begeistern und zählt zu den fünf Newcomer Finalist*innen.

Linn, was kann Design leisten, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen?

Design kann Fragen stellen, irritieren und Resonanz erzeugen – und bildet dadurch eine Gesprächsgrundlage. Mich interessiert Gestaltung als Werkzeug sozialen Austauschs und als Medium, das Themen sichtbar macht, neue Dialogräume öffnet und zur Partizipation anregt. Besonders spannend ist, wie sie das Unerwartete nutzen kann, um Nähe zu schaffen. Ich denke da an Abweichungen vom Alltäglichen, in denen Fremde plötzlich zueinanderfinden, weil sie in diesen Situationen das Gefühl einer gemeinsamen Erfahrung teilen. Design kann diese Momente gezielt gestalten und subtil darauf aufmerksam machen, was uns miteinander verbindet.

Wie gelingt es dir, mit Gestaltung Nähe und Vertrauen zu schaffen?

Vertrauen entsteht für mich durch Authentizität, Toleranz und Zuhören. Nähe entsteht, wenn Menschen sich in der Arbeit wiederfinden, weil sie darin etwas Eigenes erkennen. Ist Gestaltung ehrlich und zugänglich, kann sie diese beiden Brückenpfeiler bauen. Ich arbeite oft mit Methoden, die Beteiligung ermöglichen und Stimmen einbeziehen, die sonst ungehört bleiben. Dabei interessiert mich, wie Perspektiven sichtbar gestaltet werden können, ohne sie einzuordnen oder zu bewerten.

Welche Verantwortung trägt Kommunikationsdesign im öffentlichen Raum?

Visuelle Kommunikation im öffentlichen Raum trägt eine immense Verantwortung, weil sie unausweichlich und nie neutral ist. Wir sind ständig umgeben von werblichen Inhalten und Botschaften, die unsere Wertvorstellungen und Verhaltensmuster prägen. Dazu kommt, dass der öffentliche Raum immer auch die Strukturen und Machtverhältnisse einer Gesellschaft abbildet. Visuelle Kommunikation sollte diesen nicht länger als Bühne für Konsum behandeln oder ihn mit Informationen fluten, sondern zur Reflexion anregen und neue Perspektiven eröffnen. Darin liegt die Verantwortung von Designer*innen.

Welche Rolle spielen Emotionen in deinem Gestaltungsprozess?

Emotion ist für mich der Ursprung meines gestalterischen Handelns. Schon immer und besonders dort, wo Worte allein nicht reichen, drücke ich mein inneres Selbst mit Gestaltung aus. In meiner Arbeit bilden vor allem starke emotionale Reaktionen den Ausgangspunkt einer kritischen Auseinandersetzung. Sie eröffnen einen Zugang zu Erkenntnis und Reflexion, der über reine Rationalität hinausgeht. Was mich emotional bewegt, zwingt mich, meine Haltung zu hinterfragen und mein Handeln zu überdenken.

Was wünschst du dir von der Gesellschaft für die Stellung von Design?

Unsere Umwelt ist visuell überladen und stark von wirtschaftlichen Interessen bestimmt. Design dient hier noch allzu oft der Steigerung von Konsum. Dagegen sollte als kulturelle und soziale Praxis verstanden werden – und als Werkzeug, das Empathie stärkt und Räume für gemeinsames Denken öffnet. Dafür braucht es eine Gesellschaft, die solche Ansätze unterstützt und bereit ist, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen.