Juni Sun Neyenhuys

Als kreative Forscherin und Designerin widmet sich Juni Sun Neyenhuys der Entwicklung innovativer Biomaterialien und dem konzeptionellen Design. Mit einem Hintergrund in Produktdesign an der Universität der Künste Berlin sowie in Textil- und Materialdesign an der Kunsthochschule Weißensee verfolgt sie das Ziel, natürliche Ressourcen in ökologischen Kreisläufen neu zu nutzen. Ihre Faszination für Algen und deren Potenzial führte sie dazu, seit 2018 an algenbasierten Materialien zu arbeiten, gefördert durch ein Studien- sowie ein Startup-Stipendium. Im Frühjahr 2020 reiste sie für Forschungszwecke nach Japan – eine Erfahrung, die den Anstoß zur Mitgründung des Startups mujō (japanisch für „Vergänglichkeit“) gab. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung biologisch abbaubarer Verpackungen auf Algenbasis und gewann 2021 den „make tomorrow new“-Award, der die Weiterentwicklung der Technologie und des Produkts ermöglichte. Ihre Arbeit vereint kreative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen und verbindet dabei Zukunftsvisionen mit ökologischer Sensibilität, technologischer Machbarkeit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit.

Interview mit Juni Sun Neyenhuys

Juni, du bist im Frühling 2020 auf Forschungsreise nach Japan gegangen: Warum? Und was hast Du mitgenommen?

Ich bin schon immer fasziniert von der japanischen Handwerks- und Materialkultur und wollte dort tiefer eintauchen. Ganz konkret bin ich auf das Wort „Aichaku“ gestoßen, das die innere Liebe zu einem Objekt beschreibt. John Maeda schreibt in seinem Buch „10 Laws of Simplicity“:

“The Japanese language uses the term ‘Aichaku’ to describe emotional attachment to an object: It is a kind of symbiotic love for an object rooted in animism, which deserves affection not only for what it does but for what it is. If we acknowledge that there is Aichaku in our designed environment, we can make a better effort to design objects that evoke three things in people: feelings, care, and the desire to own them for a lifetime.”¹

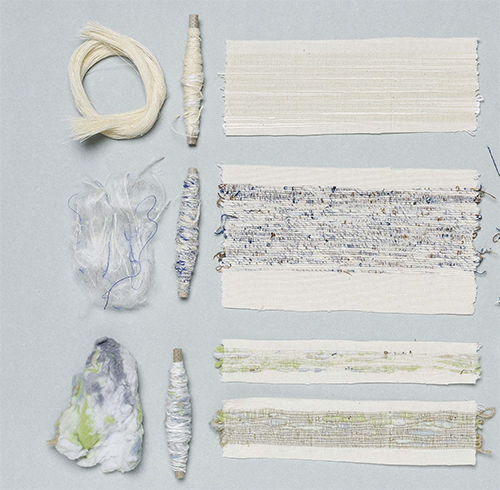

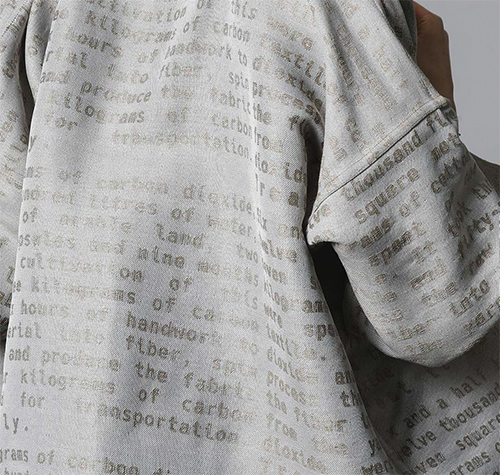

In einer Konsumgesellschaft, in der sich Produktlebenszyklen immer mehr verkürzen, fragt man sich, wie man diese Zyklen verlängern kann. Ganz konkret wollte ich herausfinden, wie und ob man „Aichaku“ bewusst im Designprozess kreieren kann. Das habe ich zum Anlass genommen, in Japan diverse Handwerker*innen zu besuchen und sie zu diesem Thema zu interviewen. Interessanterweise waren sich alle Handwerker*innen einig, dass Menschen Aichaku für ein Objekt empfinden, wenn sie Geschichten mit diesen Objekten verbinden. So ist auch das Projekt Re.Code entstanden: Textilien, die sich personalisieren lassen, indem man seine persönliche Geschichte in ein Muster umwandelt, das dann gewebt wird.

Erzähl uns ein bisschen über Dein Start-Up mujo: Wo stehst Du heute mit dem Start-Up? Wie viel Mut brauchte es für die Gründung? Und was ist die größte Herausforderung?

mujō haben wir Anfang 2021 gegründet, als ich noch im Bachelor war. Aus meiner Sicht braucht es gar nicht so viel Mut. Wir hatten uns als Team, und wir haben viel Zuspruch und Unterstützung erhalten (auch von unsere Betreuer*innen von der Kunsthochschule Weißensee mit Prof. Dr. Zane Berzina und Prof. Dr. Auhl, Konstanze Schäfer und Andreas Salomon von der TU Berlin). Was uns tatsächlich, glaube ich, weit getragen hat, war die Naivität! Nicht genau zu wissen, was wir uns da vornehmen (aka die Verpackungsindustrie zu revolutionieren). Das Preisgeld des Make Tomorrow New Awards hat uns erlaubt, sich voll auf die Produktentwicklung und den Unternehmensaufbau zu konzentrieren. In den zwei Jahren nach dem Bachelor habe ich so unfassbar viel gelernt – und natürlich auch viele Fehler gemacht.

Für mich persönlich hat sich Ende 2023 einiges geändert. Ich habe die Rolle der Gesellschafterin und Co-CEO verlassen und bin nun als Designerin Teil der Firma. Über diese Entwicklung bin ich sehr froh, weil diese Rolle viel besser zu meinen Kompetenzen passt und es mir ermöglicht, gerade meinen Master in Helsinki zu machen.

Du hast ein Stipendium von der Studienstiftung des deutschen Volkes und ein Startup Scholarship von der Design Farm Berlin erhalten. Wie wichtig waren die Stipendien für Deine Arbeit?

Ohne die Stipendien wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich heute stehe. Von daher: Diese Stipendien waren unglaublich wichtig. Die Studienstiftung unterstützt nicht nur mit einem monatlichen Stipendium, sondern hat mir z. B. meine Forschungsreise nach Japan ermöglicht. Das Gründerstipendium der DesignFarm Berlin war ebenfalls eine wahnsinnig wichtige Unterstützung, da mein Team und ich uns sechs Monate lang komplett auf das Projekt fokussieren und viele Stunden Mentoring von Expert*innen erhalten konnten.

Du beschreibst Dich als Vermittlerin zwischen Kunden und Wissenschaft. Wie gelingt der Spagat?

Wenn man eine neue Technologie oder ein neues Material entwickelt, braucht man unmittelbares Feedback vom Markt und den Kund*innen: Sonst entwickelt man sein Produkt am Markt vorbei. Man braucht für eine Materialinnovation eine konkrete Anwendung. Ich finde das „zwischen den Stühlen sitzen“ eine super spannende Rolle. Ich bin weder Hardcore-Wissenschaftlerin noch zu 100 % Designerin, sondern genau dazwischen. Das bedeutet, ich lese sowohl Paper und führe Experimente durch, gleichzeitig nutze ich Rapid Prototyping-Tools und entwickle Produkte, Konzepte und Anwendungen aus neuen Materialien. Wissenschaft bildet die technische Grundlage für Materialinnovationen, während Design Materialzukunft greifbar macht.

Und wie sieht Deine Zusammenarbeit mit den Wissenschaftler*innen aus?

Kommunikation ist das A und O in der Zusammenarbeit. Das heißt, man muss schon ein bisschen Ahnung von den fachspezifischen Themen haben, um nicht aneinander vorbeizureden. Designer*innen sind schnelles, experimentelles und intuitives Prototyping gewohnt. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist das wissenschaftliche Arbeiten ein wenig entschleunigt. An diese Pace muss man sich anpassen, weil jedes Experiment gut dokumentiert sein muss, und man kann nicht wild alle möglichen Parameter in einem Experiment gleichzeitig ändern. Auf der anderen Seite kann die Art und Weise, als Designerin schnell mal was auszuprobieren, förderlich für die Wissenschaft sein. Anstatt erstmal fünf Paper zu lesen und lange ein Experiment zu planen, ist manchmal ein erster „Trash Test“ super, um wertvolle Erkenntnisse zu erlangen.

Für eine Circular Economy wird es entscheidend sein, Erkenntnisse zu teilen. Es gibt inzwischen einiger Player, die an und mit Algen arbeiten. Findet hier ein Austausch statt?

Ja, es ist schön zu sehen, dass auf der ganzen Welt immer mehr Start-Ups Materialien aus Algen entwickeln. Wir haben uns mit vielen von ihnen ausgetauscht. Alle sind sich einig, dass es wichtig ist, sich für verschiedene Transformationsprozesse zusammenzutun, wie zum Beispiel die Stärkung des europäischen Algenfarmings oder politische Rahmenbedingungen im Verpackungsbereich, wie z. B. eine flächendeckende Entsorgungsinfrastruktur usw. Der Verpackungsmarkt ist so riesig, da ist genug Platz für alle. Ich persönlich bin eh absoluter Fan von Open-Source-Hardware-Technologien und glaube, dass Open-Source unabdingbar ist, um eine Circular Economy umzusetzen.

Was wünschst Du Dir für Deine berufliche Praxis? Von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft?

Ich wünsche mir, dass Design im Bereich der Materialinnovation als integraler Bestandteil wertgeschätzt und mitgedacht wird. Ich denke, dass z. B. Forschungsinstitute auch ein Designteam dabei haben sollten, das Anwendungen entwickelt. Wir können mehr, als nur Produkte hübsch machen. In Deutschland kann man in wissenschaftlichen Bereichen überall promovieren – warum nicht als Designer*in?

Ganz konkret wünsche ich mir von der Politik, dass sich die Rahmenbedingungen so ändern, dass Firmen, die die Umwelt mit Mikroplastik verschmutzen oder zum Klimawandel beitragen, auch dafür Verantwortung tragen müssen. Ein erster Schritt wäre eine CO₂-Bepreisung. Diese externalisierten Kosten zahlen wir derzeit als Gesellschaft, und solange sich da an der Regulierung nichts ändert, werden Materialinnovationen Nischenprodukte bleiben. Wären die externalisierten Kosten im Preis von Plastik enthalten, wäre es genauso teuer wie unser Algenmaterial – dann wären wir konkurrenzfähig.

Du beschreibst Dich als Vermittlerin zwischen Kunden und Wissenschaft. Wie gelingt der Spagat?

Wenn man eine neue Technologie oder ein neues Material entwickelt, braucht man unmittelbares Feedback vom Markt und den Kund*innen: Sonst entwickelt man sein Produkt am Markt vorbei. Man braucht für eine Materialinnovation eine konkrete Anwendung. Ich finde das „zwischen den Stühlen sitzen“ eine super spannende Rolle. Ich bin weder Hardcore-Wissenschaftlerin noch zu 100 % Designerin, sondern genau dazwischen. Das bedeutet, ich lese sowohl Paper und führe Experimente durch, gleichzeitig nutze ich Rapid Prototyping-Tools und entwickle Produkte, Konzepte und Anwendungen aus neuen Materialien. Wissenschaft bildet die technische Grundlage für Materialinnovationen, während Design Materialzukunft greifbar macht.

Und wie sieht Deine Zusammenarbeit mit den Wissenschaftler*innen aus?

Kommunikation ist das A und O in der Zusammenarbeit. Das heißt, man muss schon ein bisschen Ahnung von den fachspezifischen Themen haben, um nicht aneinander vorbeizureden. Designer*innen sind schnelles, experimentelles und intuitives Prototyping gewohnt. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist das wissenschaftliche Arbeiten ein wenig entschleunigt. An diese Pace muss man sich anpassen, weil jedes Experiment gut dokumentiert sein muss, und man kann nicht wild alle möglichen Parameter in einem Experiment gleichzeitig ändern. Auf der anderen Seite kann die Art und Weise, als Designerin schnell mal was auszuprobieren, förderlich für die Wissenschaft sein. Anstatt erstmal fünf Paper zu lesen und lange ein Experiment zu planen, ist manchmal ein erster „Trash Test“ super, um wertvolle Erkenntnisse zu erlangen.

Für eine Circular Economy wird es entscheidend sein, Erkenntnisse zu teilen. Es gibt inzwischen einiger Player, die an und mit Algen arbeiten. Findet hier ein Austausch statt?

Ja, es ist schön zu sehen, dass auf der ganzen Welt immer mehr Start-Ups Materialien aus Algen entwickeln. Wir haben uns mit vielen von ihnen ausgetauscht. Alle sind sich einig, dass es wichtig ist, sich für verschiedene Transformationsprozesse zusammenzutun, wie zum Beispiel die Stärkung des europäischen Algenfarmings oder politische Rahmenbedingungen im Verpackungsbereich, wie z. B. eine flächendeckende Entsorgungsinfrastruktur usw. Der Verpackungsmarkt ist so riesig, da ist genug Platz für alle. Ich persönlich bin eh absoluter Fan von Open-Source-Hardware-Technologien und glaube, dass Open-Source unabdingbar ist, um eine Circular Economy umzusetzen.

Was wünschst Du Dir für Deine berufliche Praxis? Von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft?

Ich wünsche mir, dass Design im Bereich der Materialinnovation als integraler Bestandteil wertgeschätzt und mitgedacht wird. Ich denke, dass z. B. Forschungsinstitute auch ein Designteam dabei haben sollten, das Anwendungen entwickelt. Wir können mehr, als nur Produkte hübsch machen. In Deutschland kann man in wissenschaftlichen Bereichen überall promovieren – warum nicht als Designer*in?

Ganz konkret wünsche ich mir von der Politik, dass sich die Rahmenbedingungen so ändern, dass Firmen, die die Umwelt mit Mikroplastik verschmutzen oder zum Klimawandel beitragen, auch dafür Verantwortung tragen müssen. Ein erster Schritt wäre eine CO₂-Bepreisung. Diese externalisierten Kosten zahlen wir derzeit als Gesellschaft, und solange sich da an der Regulierung nichts ändert, werden Materialinnovationen Nischenprodukte bleiben. Wären die externalisierten Kosten im Preis von Plastik enthalten, wäre es genauso teuer wie unser Algenmaterial – dann wären wir konkurrenzfähig.

¹ "Die japanische Sprache verwendet den Begriff „Aichaku“, um die emotionale Bindung an ein Objekt zu beschreiben: Es handelt sich um eine Art symbiotischer Liebe zu einem Objekt, die im Animismus verwurzelt ist und die Zuneigung nicht nur für das, was es tut, sondern auch für das, was es ist, verdient. Wenn wir anerkennen, dass es „Aichaku“ in unserer gestalteten Umwelt gibt, können wir uns mehr anstrengen, Objekte zu entwerfen, die drei Dinge in den Menschen hervorrufen: Gefühle, Fürsorge und den Wunsch, sie ein Leben lang zu besitzen."