Lena Weber

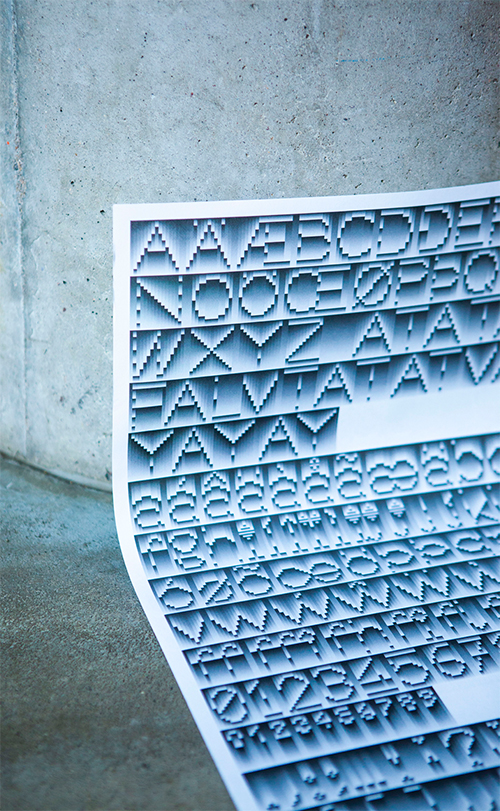

Lena Weber ist Designerin und Creative Coderin mit einem Schwerpunkt auf der Forschung und Entwicklung von Designtools und typografischen Systemen. Nach dem Abschluss ihres Bachelor- und Masterstudiums an der Bauhaus-Universität Weimar arbeitet sie freiberuflich und widmet sich der Erschaffung innovativer Lösungen im Bereich des Designs. Besonders interessiert sie sich für die Überschneidung von Kunst, Technologie und philosophischer Theorie und deren Einfluss auf die visuelle Kommunikation. Als Grafikdesignerin, die zur Creative Coderin, Forscherin und Typedesignerin geworden ist, strebt sie danach, eine Designphilosophie zu entwickeln, die die sich ständig wandelnde Rolle des Designers im aktuellen digitalen Umfeld reflektiert.

Deine Projekte bewegen sich zwischen digitalen und physischen Erlebnissen. Was fasziniert dich an dieser Verbindung? Und wie lassen sie sich umsetzen?

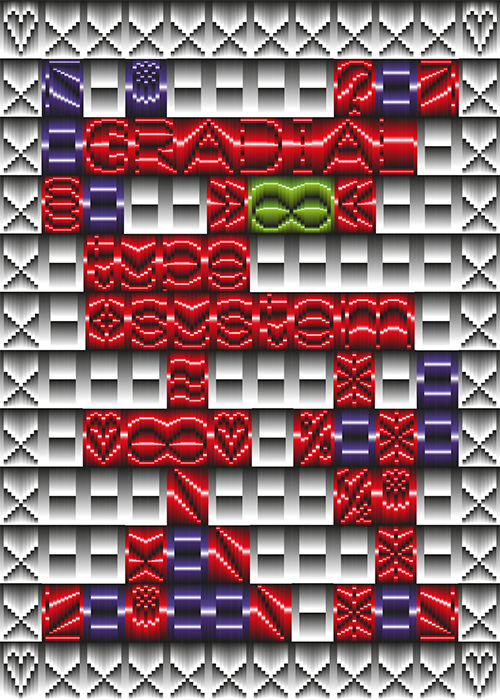

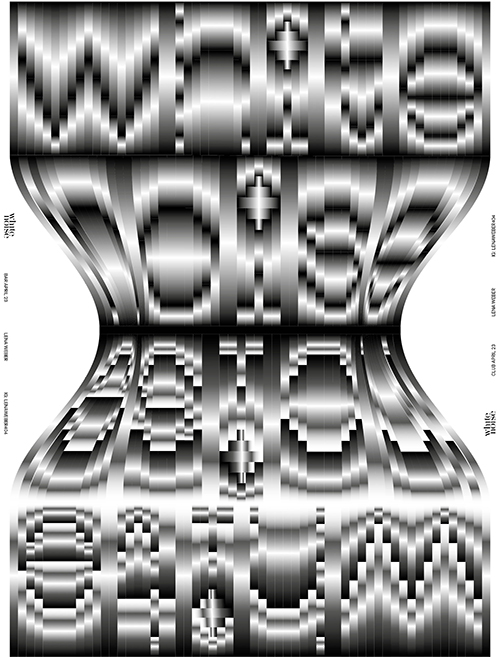

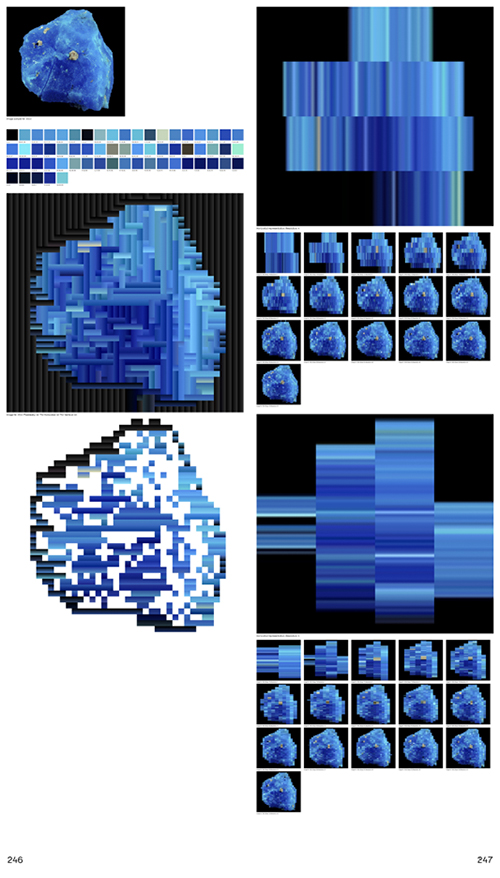

Jedes Medium erzeugt spezielle Limitationen, die die Ästhetik beeinflussen, die in seiner Umgebung entstehen kann. Das fasziniert mich extrem. Diese Limitationen zu suchen, zu erforschen und in der Gestaltung bewusst auf sie einzugehen, inspiriert mich immer wieder aufs Neue. Oft sind sie auch Thema meiner Gestaltung. Im digitalen Raum – vor allem in der kreativen Programmierung – haben Gestaltende die Möglichkeit über gecodete Regeln und Inputs 100%ige Kontrolle auf das Ergebnis auszuüben, die Erzeugnisse sind reproduzierbar und die Entscheidungen des Gestaltenden, lassen sich direkt auf die Maschinen übertragen. Endlose Iteration, schnelle Ausführung, die Auflösung des Bildschirms, die Farben, die er darstellen kann und vieles mehr kann man im Digitalen visuell erforschen.

Wie verhalten sich Grafiken, wenn sie von einem ins andere Medium übertragen werden, welche Ästhetiken entstehen? Den Verlauf – eine perfekt durch Regeln beschreibbare Grafik – finde ich hierbei besonders spannend bzw. beispielhaft. Wie kann er außerhalb von digitalen Pixeln dargestellt werden? Wie verändert er sich je nach Medium?

Wie integrierst du Nachhaltigkeit und ethische Verantwortung in deine Arbeit?

Ich denke, im digitalen Bereich bedeutet dies oft etwas anderes als sich die meisten unter dem Begriff Nachhaltigkeit vorstellen. Der Fokus verschiebt sich von Ressourcen – die natürlich trotzdem immer maximal geschont werden sollten – hinzu einem nachhaltigen modularen Arbeiten. Codes können wiederverwendet werden, unnötige Wiederholung und eine „Energieeffizienz des Schaffes“ stehen für mich im Vordergrund. Im ersten Schritt arbeite stetig an einer nachhaltigen Grundlage für meine Praxis, im zweiten Schritt spielen auch Wissensweitergabe, kollektives Lernen und Open Source-Konzepte für mich eine Rolle, da diese untrennbar mit dem Coding verbunden sind.

Ein zentraler Gedanke in meiner Arbeit ist, dass eben nicht maximale Komplexität und „Übertechnisierung“ im Gestalten zu besseren Ergebnissen führen, sondern das Akzeptieren der Limitationen und Meistern der Grundlagen die viel spannenderen Ergebnisse nach sich ziehen.

Ich denke, dass wir in diesem Bereich noch viel erreiche müssen. Vor kurzem bin ich auf den Begriff Permacomputing gestoßen. Es ermutigt dazu, gestalterische Prozesse und digitale Technologien im Einklang mit ökologischen Prinzipien zu betrachten, Ressourcen bewusst zu nutzen und langfristige, nachhaltige Werte über kurzfristige Effizienz oder Perfektion zu stellen.

Welche Herausforderungen siehst du in der Schnittstelle zwischen Technologie und Design?

Ich denke, wir müssen eine Balance finden, die Mensch und Maschine gleichermaßen berücksichtigt. In den zunehmend schnelllebigen Zeiten, in denen wir leben, mache ich oft die Erfahrung, dass technologischer Fortschritt dazu benutzt wird, um noch schneller, noch automatischer, zu gestalten, bis zu dem Zeitpunkt, das den Ergebnissen eine gewisse „Seele“ fehlt.

Wie nutzen User*innen Deine typografischen Systeme? Wie gehen sie vor?

Da die Systeme nach klaren und strengen Regeln erstellt worden sind, mache ich oft die Erfahrung, dass genau dadurch die Motivation und Inspiration steigt, die Regeln auf eine sinnvolle Art zu brechen und neue Wege zu suchen, das System auf eine unerwartete Art zu benutzen. Das geht mir selbst auch immer wieder so.

Da die Systeme modular gedacht sind, und oft wie Fliesen in endlose 2-dimensionale Muster gelegt werden können, können User*innen einen Gestaltungsauftrag nur mit dem System lösen. Die Schrift wird zum Werkzeug, dass eingesetzt wird, um z.B. ein Poster zu füllen.

Besonders erfolgreich finde ich die Lösung in der die Schrift wie ein Schweizer-Taschenmesser für alle Gestaltungsprobleme gelöst wird: Sie wird zu Schrift, Grafik, Hintergrund und Raster.

Welche Rolle spielt AI für Deine Arbeit?

AI wirft für mich einige spannende Fragen in der Beziehung zwischen Gestalter*in, Computer und Algorithmus auf, ist jedoch für meine Arbeit bisher nicht wichtig. Das Thema der Formentstehung interessiert mich schon lange sowohl praktisch als auch designtheoretisch, hier arbeite ich auch mit AI, um den neuen „Akteur“ diesbezüglich zu verstehen.

Welches Projekt von dir liegt Dir besonders am Herzen?

Meine Schriftprojekte. Ich mag es sehr Projekte immer wieder auf andere Aspekte zu untersuchen, neue Anwendungsbeispiele zu finden und die Regeln mehr auszuklügeln, das liegt bei einem Schriftprojekt meist schon in der Natur wie das System aufgebaut ist und lädt immer wieder dazu ein.

Was wünschst Du Dir für Deine berufliche Zukunft? Von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik?

Wie die meisten wünsche ich mir eine sichere, faire, und freie Zukunft. Bezogen auf Design wünsche ich mir das auch große Firmen wieder mutigeres Design aufgreifen und ihren Betrachter*innen mehr zutrauen. Ich wünsche mir auch eine Zukunft, in denen wir die faszinierenden und inspirierenden Aspekte der Technisierung und Digitalisierung mehr feiern und die negativen Aspekte ernster nehmen.

In meiner beruflichen Zukunft möchte ich immer weiter lernen, und das Experimentieren immer in meiner Praxis beibehalten, unabhängig für wen gestaltet wird.